三田の家のデザインについて

複数の人が共同で使う空間は、使う人が協力してつくるのが理想。三田の家も、友人の大工さんに手引きしてもらいながら、ほとんどの部分を手づくりで仕上げています。

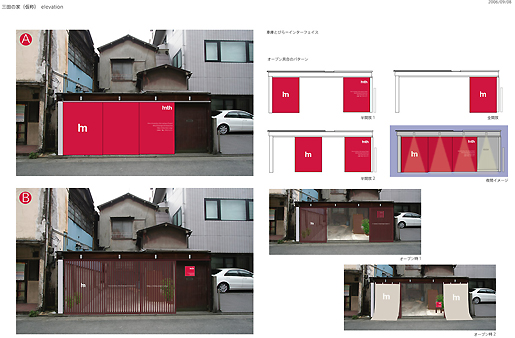

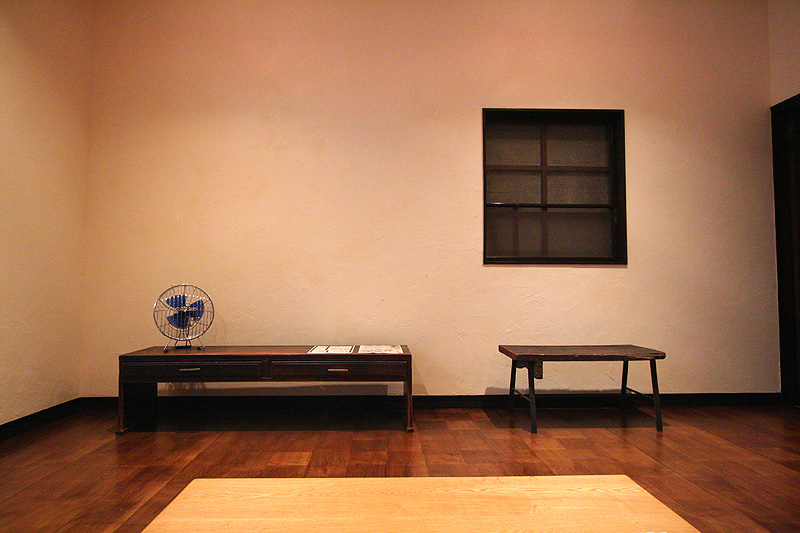

上は、外観、台所、リビングのそれぞれ改装前と改装後。(クリックで拡大できます)

手づくりとはいえ、空間も人に語りかけるメディアなので、言葉遣いを選ぶのと同じように、デザインも相手との距離を考えて決めることが大切。

「三田の家」の場合、長らく人が住んでおらずそれなりに傷んでいたこと、商店街の方々など年配の方がよくいらっしゃることから、「予想したよりもちょっとだけ丁寧な言葉遣い」でデザインしています。「学生が」「空き家を」「自分たちで改装」の三拍子揃うと、学園祭の書割りのようにいきなりペンキを塗り始めそうなイメージがあるので、それをいい意味で裏切る丁寧度で。

リビングは、壁を珪藻土で塗り直し、天井は和紙を小麦粉で糊付け。古い日本家屋の場合、奇麗に処理しようとすると、だいたい「白くて茶色い」空間になりがちだが、暖かみのあるちょっとしたアクセントと、ウェブサイトなどのグラフィックとの統一感を持たせるように、台所の壁は、思い切って赤と紫に塗り分けました。看板も、この色にあわせてつくっています。

小さな庭には、デッキを設け、気候の良い時には窓を開けて外でも場を囲めるように。また、もともとトタンで閉じられていた表の引き戸は、余ったベニヤで格子の扉に改造。扉の面で何かを主張するよりも、透けて見えることで、通りすがりの人に少しでも意識を奥へ向けほしい、というインターフェイスです。

施工中の様子は、こちらからどうぞ。

設計/施工協力:古川潤、佐藤柚香、道畑吉隆、中川恭